«ЖИВОЕ СЕРДЦЕ “ФОТОАППАРАТА”»

«ЖИВОЕ СЕРДЦЕ “ФОТОАППАРАТА”»

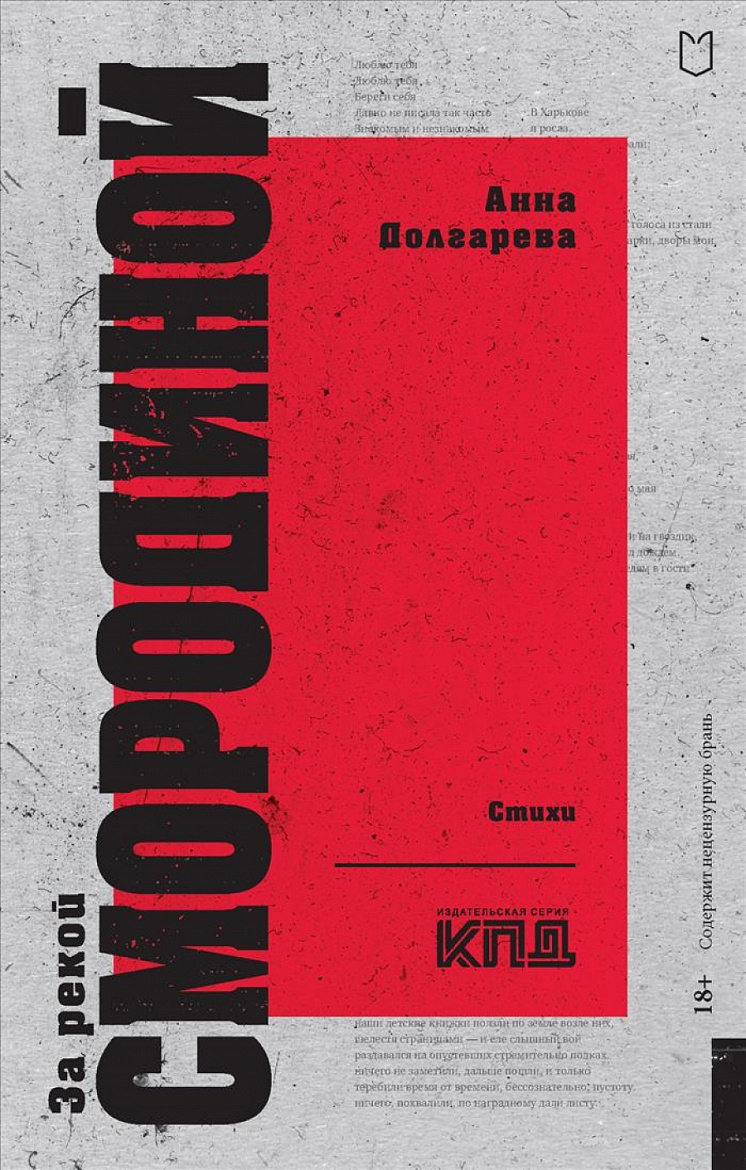

Читая новую книгу Анны Долгаревой, поймал себя на мысли, что, будучи собранными в книгу, оцельнёнными и этой оцельнённостью усиленными, стихотворения её производят более сильное впечатление, чем по отдельности или в рамках журнальных подборок. Книга являет какой-то новый уровень единства голоса и слов, этим голосом произносимых. Переплетаясь «корнями» общих мотивов и образов, стихи обогащают и усиливают друг друга. Контекстный «лес» выглядит убедительней отдельного «дерева», а лирическая «ризома» (без особых постмодернистских коннотаций) весомей и масштабней отдельного «гриба»-стихотворения.

Главная линия лирического сюжета книги, ядро её конструкции и основная тема – человек на войне (а конкретнее – «я» на войне) – его выбор, его переживания, которые можно в полной мере считать экзистенциальными, ибо они всегда предельно пограничны, раскалены и обострены. И это художественное исследование «изменённых» войной состояний сознания роднит лирику Долгаревой не столько с поэзией Великой Отечественной войны, сколько с её прозой – «окопной» и «лейтенантской», в первую очередь, с повестями Василя Быкова.

Война проверяет человека на прочность, испытывает его психику по полной программе. Просодическим залогом психологической достоверности становится у Долгаревой ритм – раскованный, приближенный к живой разговорной речи, призванный не баюкать, но будить – хотя местами эта развинченность, расшатанность метра выглядит искусственно и натужно. При этом «гладкие» метризованные стихи смотрятся как контраст для этой «расшатанной» речи – одновременно захлёбывающейся в собственном гуле и обдуманно-направленной.

Долгарева творит свой лиро-эпос: эпическое содержание проецируется на лирическое я, а лирическое начало, соответственно, эпизируется – эти встречные векторы определяют многое в звучании книги. Универсальное преломляется в уникальном, ораторское – в интимно-личностном. Поэт говорит как будто про себя (во всех смыслах), но словами, предназначенными для всех. С самого начала книги магистральная её интонация подпитывается молитвенным посылом. Это абсолютно понятно, ведь, пожалуй, главное слово стихов, написанных поэтом-военкором – это перформатив «выживи!» Актуализируя заговорные, магические истоки поэтического мелоса, Долгарева как бы пытается программировать себя и окружающее, ход событий: «Чего ревёшь, не плачь, ты на войне».

«Нервный узел» такого программирования – сочетание императивной убеждённости и щемящей беззащитности, пересечение риторического («Пока ты дома ешь манго и пьёшь брют / Они за тебя умрут», апеллирующее к «измазанной в котлете губе, похотливо напевающей Северянина» у Маяковского) и лирического потенциала поэтического слова. Скрещенье молитвы с лозунгом-выкриком-призывом углубляется за счёт метапоэтической рефлексии над этими речевыми жанрами («Эта хрупкая моя вера / никого не спасла пока», «Слушай, не надо лозунгов, / и так-то тошно»).

Жанровая структура книги в целом синтетична: Долгарева легко переходит от лирической баллады к нарративному верлибру, а от него к ролевой лирике или модернизированному рекрутскому плачу (в духе ахматовского «Буду я, как стрелецкие жёнки, / Под кремлёвскими башнями выть»), и в большинстве случаев выбор той или иной формы для конкретного стихотворения представляется оправданным. Принципиально важно, что синтезируются перечисленные жанры не в тиши уютного кабинета, а изнутри реальной опасности, что, разумеется, их индивидуализирует, сдвигая и модифицируя их границы.

«Перекрёстным» образом устроен и хронотоп книги, в котором страшное энтропийное настоящее (насквозь эсхалотогизированное – даже небо здесь – «камуфляжное недонебо») неизменно мыслится как пролегомен и средство приближения счастливого будущего, завораживающего, как простой апельсин (опять же по-маяковски: сегодня «сидят в грязи рабочие, промокший хлеб жуют», зато «завтра здесь будет город-сад»). Цветение фруктовых деревьев, «яблонев цвет», вишни, абрикосовое варенье, мандарин, похожий на солнце – соединяющий в себе домашний уют и природную, органическую витальность жизни лейтмотивный параметр описания грядущего мира. Степень утопичности будущего колеблется, но вера в неизбежное его наступление даёт Долгаревой силы жить самой и заклинать себя и других на выживание. При этом, как и у раннего Маяковского (например, в поэме «Война и мир»), телесный натурализм образности зачастую оказывается оборотной стороной гуманистического идеализма.

Интертекстуальный пласт книги Маяковским не ограничивается, он довольно глубок, но ненавязчив. Здесь и Волошин (с его «и всеми силами своими / молюсь за тех и за других»), и дневниковая пронзительность Ахматовой, и Твардовский (по модели «Я убит подо Ржевом» которого строятся лирические монологи от лица павших бойцов), и цветаевская экспрессия, и публицистические нотки поэзии «шестидесятников», не говоря уже о фольклорных (заглавная река Смородина, «одолень-трава» и др.) и мифологических подтекстах: мифологично, например, само пространство книги, в котором одинаково реальны и Лета со Смородиной, и Стикс, и Донец, и Чёрная речка, и Ингулец-река, и даже некое «никогде». Да и само время («время без итога») здесь непрерывно и проницаемо, как в мифе:

Проходили эпохи, генсеки, цари,

разгоняйся же, ветер, и пламя — гори,

саранча проходила, и плыли века,

и текли времена, как большая река.

Война, у которой «нет романтики никакой», в стихах Долгаревой предстаёт как форма отождествления и совпадения с самой собой («Это я, это Аничка», отсылающее к «Это мы, Господи»), растянувшееся во времени «пороговое» состояние экзистенциального прозрения, трагической раздвоенности («прострелена с двух сторон»), бесприютности, когда сердце то «не болит, будто нет его», то «разрывается на шматки» (здесь виден оммаж Дмитрию Воденникову с его «сердце моё разрывается на куски»). Война в этих стихах – отнюдь не пассивный фон, но сила, производящая переворот в человеке: «мы не знаем, кем мы вернёмся». В такой установке ощутимо благородное стремление писать не столько «о войне», сколько – «войной».

Долгарева – почти всегда оправданно – не боится высокого пафоса, ибо он круто замешен на лирической конкретике (в стихах множество реальных имён, позывных, топонимов), за «горечью утрат» здесь стоят конкретные утраты, а не общие места романтических элегий, а за «пылью истоптанных дорог» – конкретные пройденные дороги, плоть и кровь происходящего, «почва и судьба». В целом поэту удаётся (хотя и не без определённых срывов и накруток) вызвать у читателя подлинную эмпатию, передать пульс своего сердца «горячего и живого», не впав ни в соблазн «давления на слезу», ни в отстранённый и сухой, как степной ветер, документализм.

Один из основных сюжетно-мотивных узлов книги – война и любовь, любовь вопреки войне, любовь победительная. «Мы…происходим как бы вопреки / огромной, обступающей войне» – говорит Долгарева, утверждая, что формирующая и преображающая человека сила любви (и памяти о любимых как её продолжения – «жизнь после жизни», «смерть из мира не изъята, но в памяти останутся друзья»), заставляющая его по-иному видеть и ценить окружающее, внимательнее вглядываться в него вплоть до мелочей вроде «пушистой попы шмеля». Такое обострённое в экстремальных условиях зрение «снимает» автоматизм заезженных фраз, ломая инерцию бытового говорения, заставляя рефлексировать над сказанным и несказанным: «Как сказать “я люблю тебя”, / Не говоря “я тебя люблю”».

Любовь в книге синтетична, она включает в себя и материнскую нежность («Господи, усыновить бы. Вот всех бы, всех», «Где ваши мамки? / Я ваша мамка», «я – русская баба, всехняя мать я»), и сестринское сочувствие, и патриотическое чувство, в котором общерусское переплетается с личностным, как у Блока с его «О Русь моя! Жена моя! До боли. Нам ясен долгий путь!». Любовь, нежность, женская молитвенная жалость («Пусть не болит ни у рыбы, ни у меня, / Ни у кого вообще не болит на свете», «Но моё помещает сердце / И убитого, и палача») – в духе цветаевского «Белый был –красным стал: / Кровь обагрила // Красным был – белый стал: / Смерть побелила» – противостоят в стихах Долгаревой расчеловечиванию в обстоятельствах, максимально расчеловечиванию способствующих.

По мере развёртывания лирического сюжета книги поэт всё чаще переходит от «я» к «мы» («Мы кровь и твердь земли, и мы её же твердь», «мы – пена дней, мы талая вода»), нервно и горячечно переключая полярные эмоциональные регистры, работающие, однако, в рамках единой оцельняющей интенции, которую можно в целом определить как возвышенно-одическую, молитвенно-гимническую. Эта интонация медленно, но верно преодолевает другую – растерянного самозаговаривания, лихорадочного самоубеждения в нереальности происходящего, сведения себя (слава Богу, неудавшегося) к чисто фиксирующему механизму («Я здесь не женщина, я фотоаппарат, / Я диктофон, я камера, я память, // Я не умею ничего исправить, / Но я фиксирую: вот так они стоят», признания бессилия слова перед действительностью («слов у меня не осталось, только река»). В этой ситуации остаётся только «молчать на русском языке», пытаясь отстраниться от ужаса, не вмещающегося в сознание: «Мама, мама, я в порядке. / Мама, это не со мной», «Мы все тут – понарошку».

Прорыв замкнутого круга истязающего самовопрошания («что я могу?»), избывание боли происходит взвихренно и стремительно, ибо «нянчиться» с ней нет ни времени, ни сил, и это кардинально отличает стихи Долгаревой от пресловутой «поэзии травмы»: здесь травма «перевербовывается» в судьбу, в ясное понимание того, что «нет у бога никаких мёртвых». Жизнь, таким образом, «побеждает смерть неизвестным науке способом», то есть чудом любви, являя силу слабого и грешного человека. Это преображение убедительно в своей парадоксальности и убеждает по принципу «верую, ибо абсурдно»: «Встретив тебя, стала настолько смертной, / Что абсолютно живой».

Не случайно в заглавие книги вынесена именно река. Это ключевая её метафора: теченье потока истории несёт человека, как тростинку, но тростинку мыслящую и чувствующую, чья хрупкость и уязвимость только подчёркивают человечность человеческого. В условиях постоянного отсутствия дома и невозможности его обретения домом становится само это опасное речное (и речевое) движение – от богооставленности к богообретённости, от бога к Господу, к любви, прорастающей из самоотречения («я перестала быть женщиной, стала гобоем»), к готовности воплотить в слове, по завету Бунина, «прекрасное и страшное», к утверждению жизни вечной и к Свету надежды, которому «нисколько лет» – Свету, пробившемуся из отчаяния и смерти:

Пусть будет солнца мякоть, мята, мёд,

Как страшен и прекрасен ледоход,

Когда река — весь мир, и ты — река.

И небо сократится до цветка,

И жизнь сладка, на языке сладка.

О Господи.

Свети издалека.

О Господи, я так хочу домой,

И я иду над сморщенной водой,

И забываю: я вездешний гость,

И никакого дома у меня,

Но: солнце, лужи, ветер, малышня,

И над рекою изогнулся мост.

Будучи одним из наиболее заметных поэтов своего поколения, Анна Долгарева естественным образом провоцирует общественность (не только литературную) на пустопорожние споры: говорит или не говорит её голосом «стомильонный народ». Мне же представляется гораздо более важным, что сама она своим поэтическим голосом и его различными интонационными регистрами владеет вполне уверенно. А это ли не главное для поэта?

.png)